相続放棄とは、相続開始後に相続の効果が生ずることを拒否するものです(民法938条)。

相続放棄があった場合、相続の優先順位はどのように変動するのでしょうか。

本記事では、相続人が相続放棄をした場合、相続順位にどのような影響がでるかについて解説します。

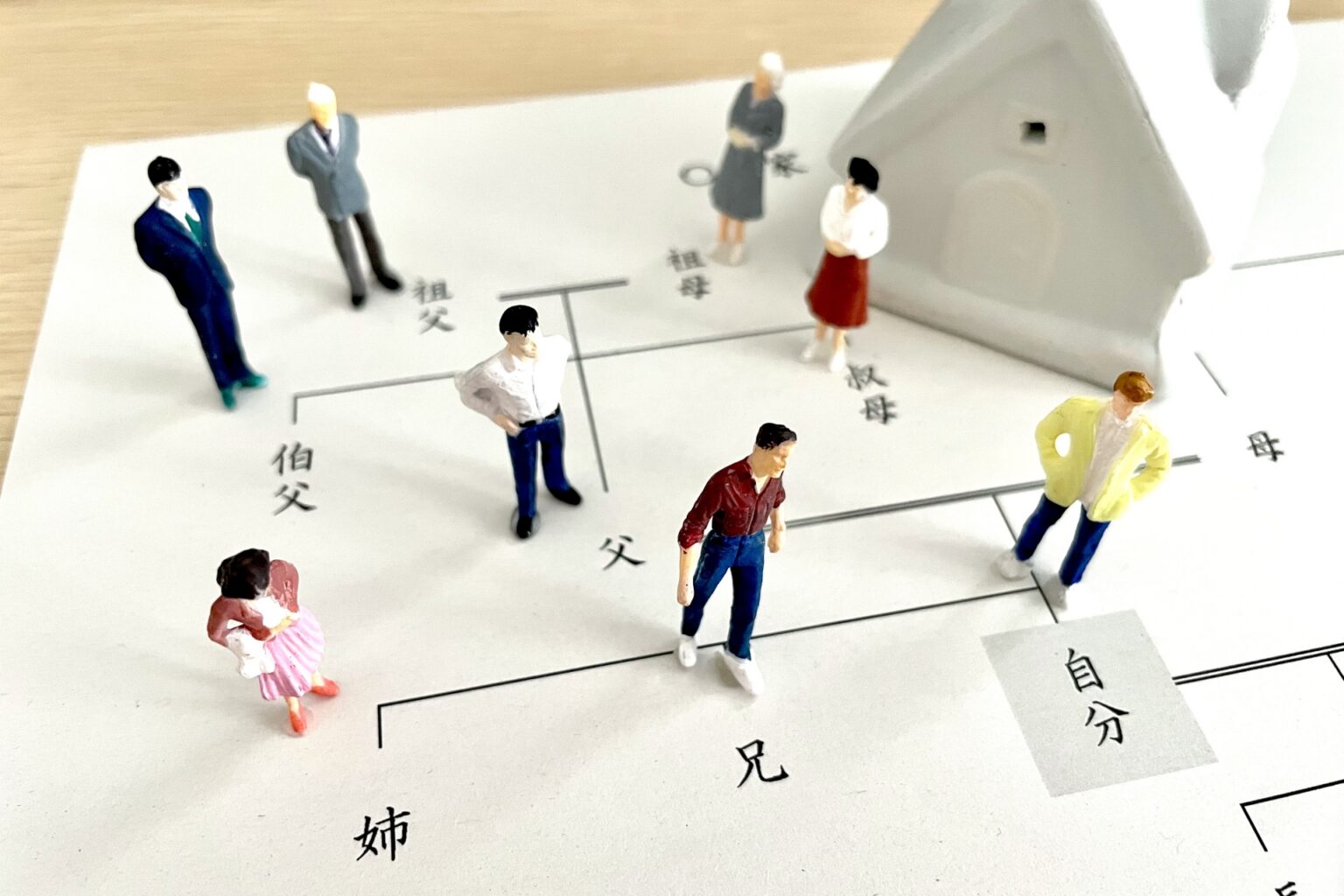

相続順位の基本

民法で定められた相続人を「法定相続人」といい、法定相続人は、亡くなった方(被相続人)の配偶者と血族となります。

血族のなかで誰が相続人になるかは、民法の定める優先順位によって決まります。

第1順位の者がいる場合には、第1順位の者が相続します。

先順位の人が1人でもいる場合、後順位の人は相続人にはなることができません。

配偶者は常に相続人となる

配偶者は、ほかにどの順位の者がいても、常に相続人となります(民法890条)。

第1順位

相続人の第1順位となるのは、被相続人の子です(民法887条1項)。養子や認知した子ども、前婚の配偶者との子も含みます。

子が被相続人より先に死亡して孫が生きている場合は、孫が相続人となり、孫もすでに死亡してひ孫がいればひ孫などの直系卑属が相続人となります。(民法887条2項)。

このように、本来相続人となるはずの人が既に亡くなっていた場合、その者以下の世代が代わりに相続することを代襲相続と呼びます。

第2順位

相続人の第2順位となるのは、被相続人の被相続人の父母です(民法889条1項2号)。父と母など、親等が同じ場合には両方とも相続人となります。

父母が被相続人より先に亡くなっていれば祖父母が相続人となり、祖父母も亡くなっていれば曽祖父母などの直系尊属が相続人となります。

第3順位

相続人の第3順位となるのは、被相続人の兄弟姉妹です(民法889条1項2号)。

兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていれば、兄弟姉妹の子である甥や姪が相続人となります(民法889条2項)。

甥や姪も被相続人より先に亡くなっている場合、甥や姪の子どもへの代襲相続はありません。

【ケース別】相続放棄をした場合の相続順位

配偶者が相続放棄した場合

配偶者が相続放棄をした場合、配偶者は最初から相続人とならなかったと考えるため、子がいれば、子が全部相続することになります。

第1順位の者が相続放棄した場合

配偶者とともに第1順位である子が相続放棄をした場合は、いくつかのパターンが考えられます。

子が1人の場合

子が1人で、その子が相続放棄した場合、第1順位の者がいなくなるため、第2順位以降の者が相続人となります。

なお、相続放棄をした場合には、最初から相続人とならなかったものと扱われるため、相続人の孫が代襲相続によって相続することはありません。

子が2人以上いる場合

相続放棄をしなかった子がいる場合、相続放棄をしなかった子が相続人となり、財産を相続するので、第2順位以降の者が相続人となることはありません。

子全員が相続放棄をした場合は、第1順位の者がいなくなるため、第2順位以降の者が相続人となります。

第2順位の者が相続放棄した場合

第2順位は、直系尊属が相続人になるため、父母が相続放棄をした場合には、祖父母など、より親等の近い直系尊属が相続人となります。

父母以外に直系尊属がいない場合には、第3順位である兄弟姉妹が相続人になります。

第3順位の者が相続放棄した場合

兄弟姉妹が相続放棄をした場合には、兄弟姉妹が最初から相続人とならなかったものと扱われるため、兄弟姉妹の子である甥や姪が代襲相続によって相続することはありません。

ただし、兄弟姉妹がすでに死亡していた場合には、甥や姪が代襲相続します(民法889条2項)が、甥や姪が相続放棄をした場合、相続人がいなくなります。

このように法定相続人全員が相続放棄をした場合、家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、管理・清算します。

相続放棄の熟慮期間の起算点

相続放棄の手続きは、「自己のために相続が発生したことを知ったとき」から3か月以内にしなければいけません。この3か月の期間を「熟慮期間」といいます。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、①相続開始原因と②自己が相続人であることを知った時ということになります。

被相続人が亡くなり、子が相続した場合、通常であれば子は被相続人が亡くなった日に、①相続開始原因である被相続人が亡くなったという事実を知り、②自己が相続人であると認識します。

この場合、子の熟慮期間の起算点は被相続人の死亡日になります。

しかし、被相続人の第1順位である子が相続放棄をすれば、第2順位である被相続人の父母に相続権が移ります。

この場合、被相続人の父母は、①相続開始原因である被相続人の死亡の事実を知っただけでは、②自己が相続人であることを知った時とはならず、「自己のために相続の開始があったことを知った」とはいえません。

このような場合では、被相続人の父母が被相続人の死亡と第1順位の相続人である子の相続放棄を認識した時点が、相続放棄の熟慮期間の起算点となります。

※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。